从新三板摘牌到两度折戟A股,蛰伏三年的凯诘电商转战港股IPO。但在GMV飙升的光鲜数据背后,却是营收净利连续下滑、毛利率净利率持续萎缩、客户集中度过高、技术投入不足的残酷现实。

在平台流量红利消退、品牌自建渠道加速、阿里清仓宝尊电商与丽人丽妆的背景下,电商代运营行业正在集体“渡劫”,而单纯依赖规模扩张的凯诘电商,能否靠一份下滑的成绩单说服资本市场?

高GMV的盈利困境

5月28日,凯诘电商首次向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,中信建投国际担任独家保荐人。

招股书显示,2022年至2024年,凯诘电商年度GMV(商品交易总额)从81.78亿元增长至134.59亿元,三年复合增长率达28.3%,业务规模不断扩大。

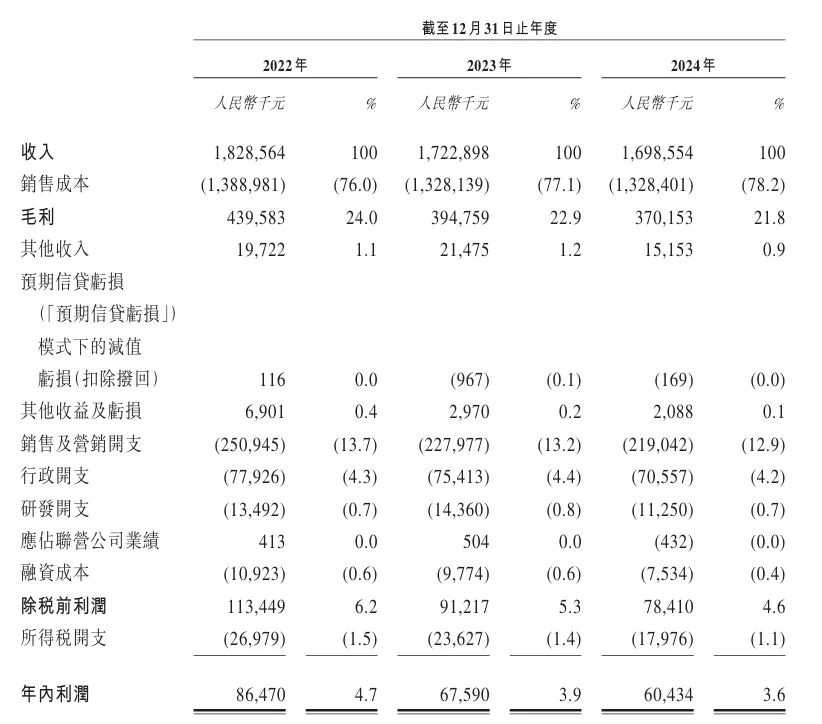

但凯诘电商的营业收入却从2022年的18.29亿元逐步降至2023年的17.23亿元及2024年的16.99亿元,累计降幅为7.1%;同期的净利润更是从8647万逐年降至6759万元、6043.4万元,累计降幅达30.2%。

对此,凯诘电商在招股书中称,因公司优化品牌组合并于2023年终止与一家低利润的宠物品牌合作,2024年有关该品牌的销售额为零;及终止某主要美妆品牌在抖音上的营运,也导致收入减少。

不过,这种“GMV狂飙、营收萎缩、净利大幅下滑”的分裂式增长,反映出凯诘电商在成本控制、市场竞争等方面存在诸多问题。

一方面,随着电商平台的发展进入存量时代,获取新用户难度加大,流量成本也随之水涨船高。另一方面,越来越多品牌方认识到线上业务的重要性,开始自建电商运营团队,减少对代运营商的依赖,使得凯诘电商这类企业的市场份额受到挤压。电商代运营市场竞争激烈,为了争夺客户,可能采取了低价策略,导致利润空间被压缩。

具体来看,2022年至2024年,凯诘电商的毛利率分别约为24.04%、22.91%、21.79%;净利率分别约为4.73%、3.92%、3.56%,均呈逐年下降态势。

这种下滑本质上是代运营商“夹心层”地位的必然结果:上游品牌方压缩服务费率,下游平台提高流量价格,中间还要面对同行低价竞争。

凯诘电商还面临客户集中度飙升与“被抛弃”的风险。2022年至2024年,前五大品牌合作伙伴贡献的收入占比分别高达62.2%、52.1%及52.8%;对应的GMV占比分别为64.4%、73.4%及80.4%。

凯诘电商对主要品牌合作伙伴的依赖程度较高,这使得其业务稳定性受到威胁。品牌方在合作过程中可能由于各种原因,如自身战略调整、对合作效果不满意等,选择终止与代运营商的合作或者自建电商运营团队。一旦失去这些主要客户,公司的收入和利润或将遭受重大影响。

例如,丽人丽妆因与韩系美妆品牌后、雪花秀终止合作,同时与雅漾的合作模式发生转变,导致2024年营收同比下滑37.44%、净亏损2440万元,这也是自2020年上市以来首次出现年度亏损。

更严峻的是,在这种“去中介化”趋势下,代运营商随时可能被品牌方“抛弃”。美妆个护曾是凯诘电商所运营的重要板块之一,且高露洁曾为其前五大客户之一,但现如今高露洁已从前五大客户中消失。

据凯诘电商2021年的招股书,2018年至2020年,来自高露洁的销售贡献分别为3857.35万元、4204.43万元、5910.34万元,占总营收的2.51%、1.98%、2.39%。

不过,在凯诘电商最新招股书披露的前五大客户里,尽管其未公布客户具体公司名称,但根据前五大客户的主营业务与开始业务关系年份可以判断,高露洁或已不在其中。

代运营商“夹缝求生”

凯诘电商成立于2010年,曾八年四度变更上市地,其IPO历程堪称一部“辗转史”。2016年5月在新三板挂牌,2019年7 月摘牌,原因为配合公司高效开展业务和节约费用支出。2021年6月,向A股发起冲刺,但同年12月却主动撤单。

之后,凯诘电商与广发证券签订辅导协议,并于2022年7月向上交所提交上市辅导备案,但又于2023年11月终止。今年5月28日,凯诘电商向港交所递交招股书。

凯诘电商在资本市场的多次尝试,反映了其对资金的迫切需求。如今转战港股,可能是认为港股市场对科技属性和跨境业务成长性更为认可,能够为公司带来更高的估值和更好的融资机会。同时,公司需要资金来支持业务扩张、技术研发以及市场份额的争夺。

中国的数字零售解决方案市场广阔且高度分散,随着行业的不断扩张,竞争日益激烈。根据灼识咨询的资料,按GMV计,2024年市场规模达到人民币1.9万亿元,前五大市场参与者共占总市场份额约10%。按2024年的GMV计,凯诘电商为中国第五大数字零售解决方案提供商及最大的O2O数字零售解决方案提供商。

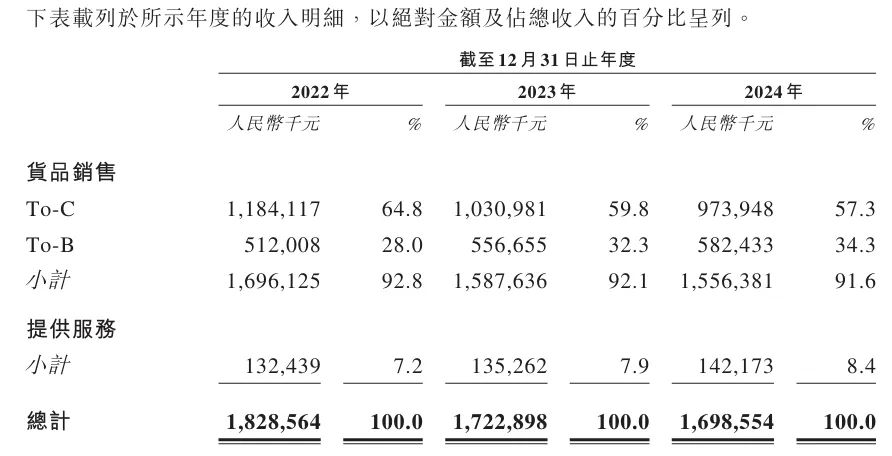

截至2024年,凯诘电商的品牌合作伙伴涵盖食品与饮料、美妆与个人护理、婴童、潮玩、宠物、健康及户外运动行业以及连锁企业,包括近50%的财富500强快速消费品公司。其中,销售货品为公司主要收入来源,连续三年占比均超过91%。而销售货品又主要分为To C模式(通过授权旗舰店及运营的其他品牌商城将商品直接出售予终端消费者)和To B模式(将商品出售予电子商务平台)。

近年来,电商代运营行业正从规模扩张向效率提升转型,处于结构性调整阶段,分化趋势凸显。

从2024年营收表现来看,国内已经上市的6家电商代运营商中,宝尊电商以94.22亿元总营收稳居行业首位,同比增长7%;若羽臣和青木科技的营收分别为17.66亿元和11.53亿元,同比增长分别达29.26%、19.2%。而同期,丽人丽妆、凯淳股份及壹网壹创三家公司的营收则分别同比下跌37.44%、33.91%、4.02%,为17.28亿元、12.36亿元、4.22亿元。

在归母净利润方面,2024年,宝尊电商、丽人丽妆处于亏损状态,分别亏损1.85亿元、0.24亿元。其他四家公司虽都实现盈利,但壹网壹创的归母净利润同比下滑29.59%。整体来看,在六家头部企业中,仅若羽臣和青木科技实现了营收与净利润双增长。

当下,整个电商代运营行业正面临“存在价值”的拷问。市场部分观点认为,代运营商本质上是品牌方在电商发展初期的“过渡性选择”,随着品牌数字化能力的提升,代运营的价值将逐渐弱化。

在电商行业发展初期,代运营商凭借专业的运营能力和丰富的经验,为品牌提供了一站式的电商服务,帮助品牌快速拓展线上市场。然而,随着品牌方对电商运营的了解不断深入,其自建团队的能力也在增强。品牌方希望通过自建团队更好地掌控线上业务,降低运营成本,提高运营效率。这使得代运营商的传统业务模式受到冲击,面临转型压力。

2024年5月,阿里清仓了宝尊电商,同年11月又清仓了丽人丽妆。这也反映出投资者对电商代运营行业的担忧,其发展前景并不明朗。

实际上,电商代运营商的头部企业已率先开启转型。例如,宝尊电商收购Gap大中华区业务,从代运营商转型为品牌所有者;丽人丽妆跨界预制菜行业,试图通过“电商+消费”双轮驱动破局;而若羽臣2024年自有品牌业务实现营业收入5亿元,同比增长90.28%,营收占比达28.37%。这些头部企业的转型动作,也反映出行业对代运营模式的集体焦虑。

由此来看,凯诘电商若无法实现从单纯服务执行向价值赋能的转型,可能会逐渐丧失市场竞争力。

IPO能否化解困局?

数字化营销服务是电商代运营行业的重要发展方向。招股书显示,凯诘电商的数字化营销服务收入占比提升至34%,但其研发投入却相对不足。

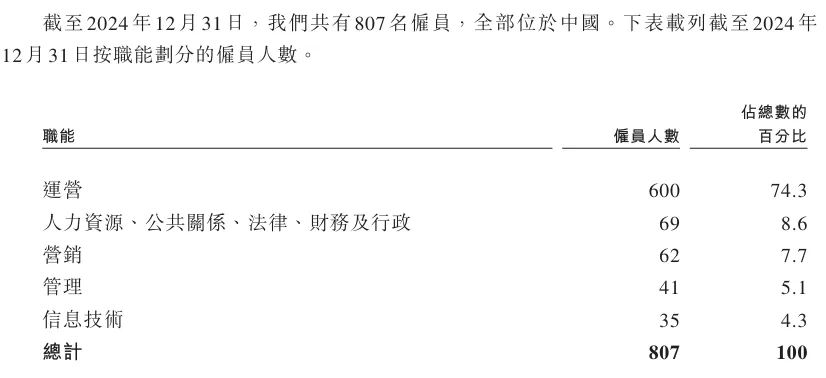

2022年至2024年,凯诘电商的研发开支分别为1349.2万元、1436万元及1125万元,占总收入的比例为0.7%-0.8%。截至2024年底,公司有35名专业人员专责技术平台的设计、开发和运营,仅占总人数的4.3%。

同时,在招股书中,凯诘电商称“致力于打造行业领先的数智化能力,涵盖业务全流程数据驱动的在线数字化及AI深度赋能决策与执行两大方向”,并称“将AI深度融入内部运营体系”“推动运营效率与服务能力的双重升级”等。不过,对于AI工具降低了多少人工成本、提升了多少运营效率等具体数据,其始终未披露。

在当前的电商代运营行业中,技术的应用和创新是提升运营效率和降低成本的关键因素。AI工具、大数据分析、智能推荐等技术可以帮助代运营商实现精准营销、自动化运营和客户关系管理等功能,从而提高运营效率和客户满意度。

然而,凯诘电商在招股书中未提供足够的数据来证明其在技术应用方面的优势和成效,这使得市场可能对其技术实力产生质疑,再加上运营、营销及人力资源、公共关系、法律、财务、行政等员工占比达90%以上,市场可能将其归类为“人力密集型”企业,而非“技术驱动型”企业。

在资本市场,技术驱动型企业享受更高的估值溢价,而人力密集型企业的估值普遍较低。如果凯诘电商无法证明其技术投入的有效性,可能导致投资者对凯诘电商未来发展的信心不足,影响其在资本市场的估值和融资能力,进而影响公司的转型计划。

目前,凯诘电商通过在天猫、京东和拼多多等主要平台上的在线授权旗舰店及其他商城、美团等O2O平台以及抖音、微信小程序和小红书等社交媒体/内容驱动渠道提供品牌电商服务。

公开信息显示,凯诘电商七成以上的收入来自天猫。过度依赖天猫,不仅使其销售渠道缺乏多样性和灵活性,且近年来天猫政策调整频繁,如取消部分品类返点等,可能会直接冲击其利润空间。

此外,随着行业发展,新兴平台的崛起改变了电商市场的格局。抖音、快手等平台以其独特的内容电商模式吸引了大量用户和品牌,这就要求代运营商快速适应内容化、视频化的新运营模式。而凯诘电商在新兴渠道的开拓相对滞后,规模效应还未充分释放,这不仅限制了业务增长空间,也使其在与品牌合作时的议价能力受到影响,进一步增加了运营压力。

凯诘电商还被称为“中国最大的O2O数字零售解决方案提供商”,但招股书也并没有披露该业务的具体占比数据,这使得市场对其O2O模式的实际规模和贡献存在疑问。

实际上,O2O业务主要是为超市、便利店提供线上接单、线下配送服务。虽然凯诘电商拥有美团、饿了么等平台的认证资质,但在面对沃尔玛、大润发等零售巨头时,这些资质的壁垒相对较低,难以形成独特的竞争优势。

此次,凯诘电商冲击港股上市,是在行业竞争加剧、业绩下滑等困境下的一次重要尝试。但港股市场与A股市场相比,整体流动性相对较弱。对于凯诘电商而言,这可能意味着股票的交易活跃度较低,投资者对其关注度和参与度有限。

更关键的问题在于,资本市场早已看透代运营模式的天花板。即使成功上市,凯诘电商若无法解决客户集中度高、技术投入不足、过度依赖单一平台等核心问题,股价也将难以避免破发或下跌。

结语

凯诘电商选择港股IPO,表面看是上市地选择,实则是传统代运营模式的结构性缺陷的暴露——既无法满足A股对“持续盈利能力”的要求,也缺乏科创板所需的“硬核技术”,最终只能在港股市场“赌一把”,期待用“GMV增长故事”打动投资者,却忽视了港股更看重“真实盈利”的本质。

凯诘电商的高GMV更像是“赔本赚吆喝”的无奈,八年上市路折对转型的焦虑与迷茫。(图源:凯诘电商招股书等)