作为国内首批获准组建的5家城市合作银行之一,天津银行近年来发展堪忧,不仅业绩起伏不定,还在资产规模和盈利能力上均明显落后于同为直辖市的其它三家城商行,增长困境愈发凸显。

花5亿买捷信消金10%的股权,这一举措被天津银行视为拓展业务版图、寻找新增长点的布局。但在当前行业竞争加剧、捷信消金亏损严重、业务协同难度大等复杂市场环境下,这一决策似乎更像是一次充满不确定性的“自救”尝试。

这家在港股上市多年的城商行,正面临着业务结构失衡、资产质量隐患、内控管理漏洞以及高管团队频繁变动等一系列问题,而A股IPO之路更是荆棘丛生、遥遥无期。那么,入股捷信消金能否为天津银行的发展带来一线转机?

业务结构失衡的“跛脚”困境

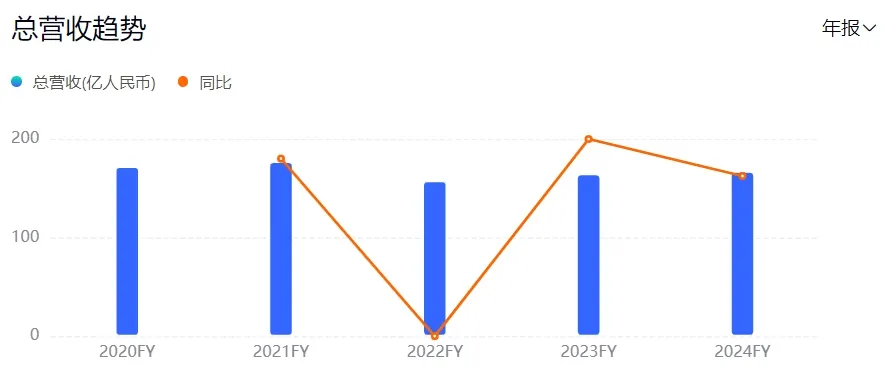

3月20日,天津银行发布2024年业绩报告,实现营业收入167.09亿元,同比增长1.5%;归母净利润增长1.1%,为38.02亿元。但这一增速分别较2023年末下滑2.9个百分点和4.4个百分点。

天津银行自1996年成立以来,经历了从城市信用社到跨区域经营的城商行的转变,并于2016年成功登陆港股市场。然而,近年来天津银行的业绩表现却如同“过山车”,在剧烈波动中暴露出诸多问题,导致增长陷入困境。

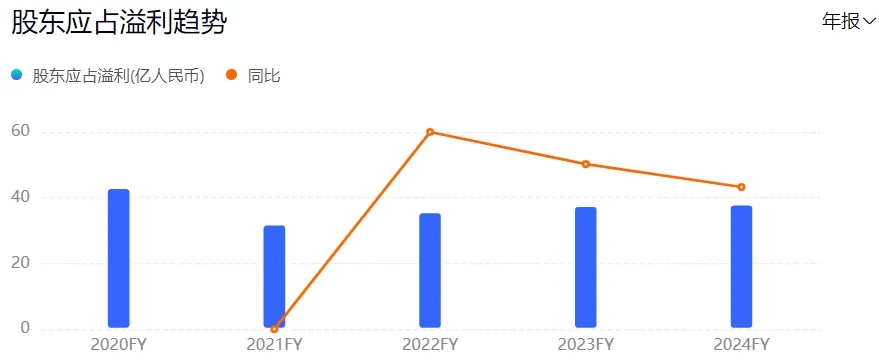

自2015年起,天津银行的营收和净利润就呈现出极为不稳定的状态。2015年的归母净利润为49.16亿元,这一数字在随后几年里却成为难以逾越的高峰。2016年至2018年,归母净利润分别为45.22亿元、39.16亿元、41.81亿元,同比变动-8.02%、-13.39%、6.43%。

尽管天津银行的净利润在2019年回升至45.48亿元,但之后又再次下滑,2020年至2023年分别为43.08亿元、31.94亿元、35.63亿元、37.6亿元,均未达到40亿元,截至2024年的归母净利润依旧没有超越2015年。

天津银行的营业收入同样波动频繁。2016年至2018年分别为117.51亿元、101.43亿元、121.38亿元,与2015年的118.7亿元相比,增长几乎是停滞状态。2019年至 2021年虽有所增长,分别达170.54亿元、171.97亿元、176.94亿元,但2022年又大幅下降至157.59亿元,2023年回升至164.56亿元,2024年微增至167.09亿元。

与之形成鲜明对比的是,同为直辖市的北京银行、上海银行和重庆银行,无论是资产规模还是盈利能力,均明显优于天津银行。截至2024年末,天津银行的资产总额为9260亿元,而北京银行和上海银行的总资产截至2024年三季度末就已分别达到4.03万亿元和3.23万亿元。

虽然重庆银行2024年的总资产为8566.42亿元,不及天津银行,但其2024年的归母净利润51.17亿元,同比增长3.8%。曾经领先的天津银行,如今在资产规模和盈利能力的竞争中已被远远甩在身后,在直辖市城商行中逐渐掉队。

天津银行的业务结构存在比较严重的失衡问题,这成为其发展路上的巨大障碍。

天津银行利息净收入和手续费及佣金净收入这两项传统业务收入,近年来波动较大。例如,2020年度至2024年,天津银行的净利息收入分别为136.46亿元、129.25亿元、114.73亿元、114.2亿元、113.14亿元,同比变动幅度分别为-5.28%、-11.24%、-0.46%、-0.9%。同期,净利息收入在营业收入中的占比分别为79.35%、73.05%、72.8%、69.40%、67.71%。

同时,天津银行的投资收益虽有增长,但波动更大。2024年,其投资收益为26亿元,同比下降11.1%。但2019年至2023年的投资收益分别为14.3亿元、17.38亿元、23.4亿元、15.85亿元、29.26亿元。如此不稳定的投资收益,难以成为稳定的利润支撑点,一旦市场环境生变,业绩必将受到严重冲击。

此外,天津银行的零售业务转型艰难,进一步限制了收入来源和增长潜力。2018年后,天津银行曾开启“超常规发展大零售”战略,到2019年时个人银行业务的整体营业收入占比从18.7%大幅增长到37.2%,并在2022年之前维持在36%-39%的比重。但2022年后出现下滑,2024年的占比降至营收总额的26.1%。

天津银行的业务结构相对单一,过度依赖传统利息收入和少数投资收益,缺乏多元化的业务布局。与北京银行、上海银行等在金融科技、普惠金融、财富管理等领域积极布局的城商行相比,天津银行在业务创新和多元化发展方面存在不足。

值得关注的是,自2019年以来,天津银行的不良贷款率和减值损失高企,资产质量存在诸多隐忧。2019年至2021年,天津银行的不良贷款率从1.98%一路攀升至2.41%。虽然2022年至2024年有所下降,分别为1.84%、1.7%、1.7%,但与同行业相比,天津银行的资产质量改善速度明显滞后。截至2024年末,上海银行、重庆银行的不良贷款率分别为1.18%、1.25%。

同时,天津银行的减值损失也居高不下。2019年,天津银行的“预期信用损失模型下的减值损失”从前一年的34.8亿元攀升至74.3亿元,2024年的信用减值损失损失为75.83亿元。高额的减值损失严重侵蚀银行利润,反映出其在资产质量管控上有较大压力。

天津银行还面临股权拍卖无人问津的尴尬局面。2020年,天津立达房地产有限公司持有的天津银行股份拍卖,但无人出价。2021年,渤海产投基金两次公开拍卖所持天津银行全部股份,均流拍收场。2024年11月,渤海产投基金再次挂牌转让天津银行股份,此次虽涨价,但截至发稿并无成交信息。股权拍卖遇冷,反映出市场对天津银行信心不足,也从侧面揭示了其资产质量可能比较差。

天津银行当前面临的业绩过山车与增长困境,是其业务结构失衡、资产质量问题等多个因素共同作用的结果。如果这些问题得不到及时、有效地解决,天津银行在未来的市场竞争中将面临更为严峻的挑战,甚至可能逐渐被边缘化。

战略自救还是饮鸩止渴?

从表面上看,天津银行入股捷信消金似乎是寻求转型突破的战略举措,但背后的风险与隐患却让市场对这一决策提出质疑:这是一场有望破局的战略自救,还是一剂饮鸩止渴的“毒药”?

去年12月20日,天津银行宣布参与捷信消金的股权重组,计划出资5亿元获取其10%的股权。此次股权重组颇为复杂,捷信消金先进行减资,将注册资本从70亿元调整至50亿元,随后引入包括天津银行在内的战略投资者增资。

天津银行也在公告中称,投资捷信消金有利于拓展普惠金融客群,增强普惠金融发展能力,在新发展格局中与其他投资者相互促进、协同发展,推进专业化市场化运营、创新金融产品以及提升盈利能力等。

公开资料显示,2010年底,欧洲捷信集团在华成立捷信消金,是当时银监会批准设立的首批4家试点消费金融公司之一,也是国内首家外商独资的消费金融公司。

天津银行目前持有金融租赁牌照,这一重组方案若获得监管部门批复,天津银行将与其他投资者一起,拿下一张可以在全国范围内开展个人消费贷款业务的牌照,进一步完善金融牌照布局。

然而,这种牌照的增加是否能够带来业务的实质性突破,仍需打上一个问号,因为在当前金融监管趋严的背景下,牌照的价值并非绝对,关键在于如何利用牌照开展有效的业务。

当下,国内消费金融牌照数量已增加到31张,市场饱和度逐渐提高,消费金融行业竞争趋于白热化。2024年上半年,不少头部消费金融公司业绩下滑明显。例如,招联消金实现营业收入92.68亿元,同比下降1.05%;净利润17.24亿元,同比下降7.41%。兴业消金实现营业收入51.88亿元,同比下降6.30%;净利润2.77亿元,同比下降78.09%。在这样的市场环境下,行业整体经营压力剧增,竞争已进入存量博弈阶段,想要进一步开拓市场份额,变得异常艰难。

曾经辉煌一时的捷信消金,如今也深陷困境。在2019年总资产突破千亿元之后,其发展形势急转直下,自2020年起,业绩一落千丈,2023年亏损高达31.99亿元。

目前,捷信消金在经营管理上仍存在诸多问题。例如,不良贷款率持续攀升,2023年累计转让不良资产超过198亿元,2024年11月还计划以1655万元转让7.7亿元的不良贷款资产包,这反映出其资产质量堪忧。同时,捷信消金还面临债务危机,向信托机构提供高额应收账款作为存量质押担保等。这些问题不仅让捷信消金自身发展举步维艰,也给入股的天津银行带来了隐患。

由此来看,天津银行对捷信消金的投资将面临多重风险。首当其冲的是信用风险,捷信消金目前的经营状况和巨额债务,使其违约风险极高。一旦捷信消金无法按时偿还债务,天津银行作为股东,其投资本金和预期收益都将受到影响,甚至可能血本无归。

经营风险和财务风险也同样突出。捷信消金目前仍处于重组和业务调整期,未来的经营业绩存在不确定性。天津银行作为小股东,对捷信消金的经营决策影响力有限,可能无法有效推动其业务改善,再加上捷信消金近年来业绩亏损严重,资产负债表压力较大,天津银行的5亿元投资可能面临减值风险,影响自身财务状况。

天津银行期望通过入股捷信消金实现业务协同,寻找新的增长点,但这一期望可能大概率会落空。从业务模式来看,天津银行以传统商业银行业务为主,捷信消金专注于消费金融,二者业务重点和目标客户群体差异较大,整合难度超乎想象。例如,在客户资源共享方面,捷信消金的客户多为个人消费者,信用状况和消费需求复杂多样;天津银行的客户则涵盖企业和个人,更注重客户的综合金融需求和信用稳定性。如果双方客户资源难以有效整合,协同效应也就无从谈起。

从市场实际情况分析,捷信消金如今业务萎缩、客户流失严重,自身发展都举步维艰,可能无法为天津银行带来新的市场和业务机会,天津银行试图借助捷信消金拓展零售业务和普惠金融客群的想法也就有点儿不切实际了。

内控危机与A股上市迷局

天津银行内控问题频发,不仅深陷诉讼漩涡,更对A股上市进程形成巨大阻碍。曾经怀揣的资本市场发展宏图,如今似乎正变得遥不可及。

近年来,天津银行因为经营违规而频频被罚。例如,2024年1月,天津银行东营分行因“未对集团客户统一授信,严重违反审慎经营规则”,被罚款35万元。

2022年,天津银行及其分支机构累计被罚超千万元。例如,2022年7月,天津银行上海分行及其分支机构因向资本金不足的房地产项目提供固定资产贷款、固定资产贷款资金未按规定进行支付管理与控制、以贷收费等9项违规行为,被罚款710万元。当年10月,天津银行济南分行因金融统计指标数据错报、违反账户管理规定等8项违规行为被罚款189.4万元。

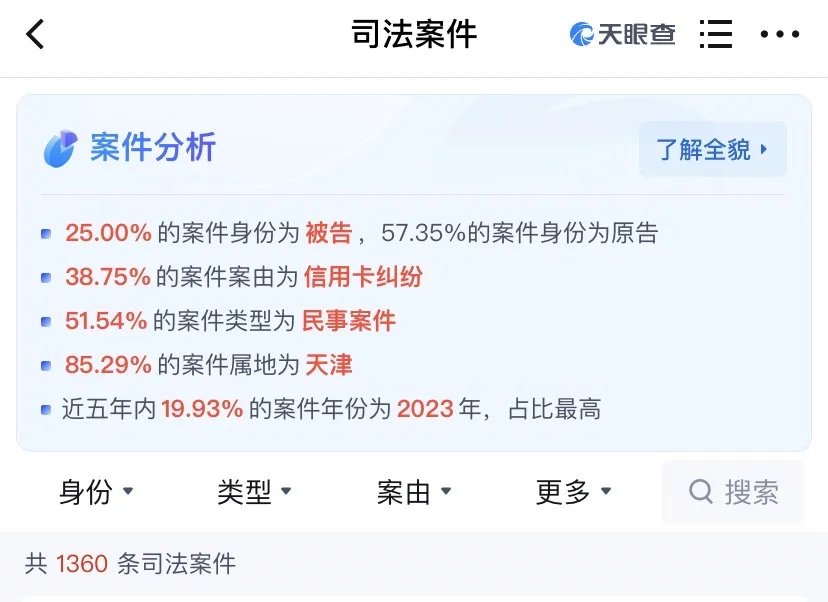

同时,天津银行也涉及多起诉讼案件。天眼查数据显示,2021年至2023年,天津银行作为被告涉及的案件高达190起,其中2023年就有116起 。2024年,天津银行也多次成为被告,案由涵盖房屋买卖纠纷、储蓄存款合同纠纷、建设工程合同纠纷等多个领域。

天津银行出现这些问题,原因也是多方面的。一方面,内部管理体系混乱,部门之间缺乏有效的监督制衡机制,导致违规操作有机可乘。以2013年至2017年天津银行天宝支行4亿元存款“神秘失踪”案为例,多家企业存款莫名减少或消失。这背后反映出银行在存款业务流程管理上的严重缺失,对客户资金的监管如同虚设。

另一方面,银行对员工的培训教育工作不到位,员工合规意识淡薄。例如,2017年,天津银行济南分行卷入23亿元惊天骗局,行骗人员竟能轻易进入VIP室,伪造公章印鉴实施诈骗。这表明银行员工在风险防范和合规操作方面严重缺乏应有的警惕性和专业素养,也说明该行内部监督机制不完善,管理上存在重大漏洞。

天津银行的高管团队近年来变动频繁,犹如走马灯一般。天津银行年报显示,2021年,天津银行发生了约5次人事变动;2022年,天津银行进行了大概11次人事变动;2023年,天津银行同样发生了11次人事变动。

2024年12月12日,天津银行宣布新任副行长陈鹏任职资格获监管机构核准。此前2024年3月,陈鹏任天津银行首席信息官,任职不到9个月即被擢升为该行副行长,而此次任命已是天津银行2024年以来发布的第10次人事变动信息。频繁的高管变动不仅影响了银行的战略连续性,也增加了管理成本。

此外,高管团队中还存在“超期服役”现象。例如,据2024年半年报,夏振武自2008年1月担任天津银行高管、2014年4月起担任行长助理,在这一职位上至今已十年有余,超过7年轮岗期限的监管要求。这反映出天津银行在高管团队建设和人才储备方面,可能存在不足。

从多方面来看,天津银行的未来发展形势充满了不确定性,可谓是迷雾重重。天津银行在港股市场的表现堪称惨淡。2016年上市首日市值约为445亿港元,而到2025年3月末,市值徘徊在110亿港元左右,缩水超七成,市值仅为重庆银行的三分之一。如此低迷的市场表现,反映出投资者对天津银行的信心不足,在资本市场的价值遭到了质疑。

其次,自2015年启动A股上市计划以来,天津银行已努力了近10年,但至今仍未走出上市辅导期。2024年10月,中银国际证券和中信证券更新的辅导进展报告显示,虽然公司治理被认为能够有效运行,但“尚未申请及取得部分外部批复”。这背后既有外部市场环境的因素,更有天津银行自身的原因。例如,过去十年,天津银行风波不断,4亿元存款失踪案、23亿元金融诈骗案等内控漏洞事件频发,且多次受到监管处罚,严重影响了其A股上市进程。

业务结构调整艰难,转型成效难测。天津银行近年来一直在进行业务结构调整,试图通过压降高成本存款、优化资产负债结构等方式提升盈利能力,但这一过程面临诸多挑战。一方面,压降高成本存款可能导致存款规模的短期下滑,增加揽储压力;另一方面,业务结构调整需要在控制成本的同时提升资产端的收益率,这对银行的精细化管理水平提出了更高要求。

在金融科技投入上,面临人才与资金的双重压力。天津银行也在加大金融科技投入,例如副行长陈鹏曾在农行科技条线任职多年,显示出对金融科技的重视,但金融科技投入需要大量资金和专业人才支持,而天津银行近年来多次公开招聘高管,显示出其在人才储备方面的不足,因此能否有效推动金融科技战略落地仍存在不确定性。(图源:天津银行官网、百度股市通等)