AI浪潮汹涌来袭,去哪儿网高调宣称开启“用AI改写行业”的第四次创业,欲借技术东风重塑未来。但看似光鲜的转型之路背后,却是消费投诉的“暗流涌动”。

从五一期间酒店民宿毁约涨价的典型案例,到消费者在平台维权遭遇的重重困境,去哪儿网暴露出商家监管缺失、客服流程混乱等诸多弊病。

一边是豪言壮志布局AI,一边是基础服务漏洞百出,这家老牌OTA的“AI门票”究竟是破局密钥,还是治理遮羞布?

毁约涨价的典型

5月18日,去哪儿CEO陈刚在20周年演讲中表示,面对AI带来的下一个技术浪潮,去哪儿已经做好了全面的准备,宣布开启以“用AI 改写行业”为核心的第四次创业。

据陈刚介绍,AI已经在去哪儿内部大幅度改变员工的做事方式。例如社媒增长,现在百分之七八十的工作都是由AI完成。AI还正在驱动运营体系的流程自动化。“AI最重要的不只是提高效率,还会让我们的运营想象力打开。”

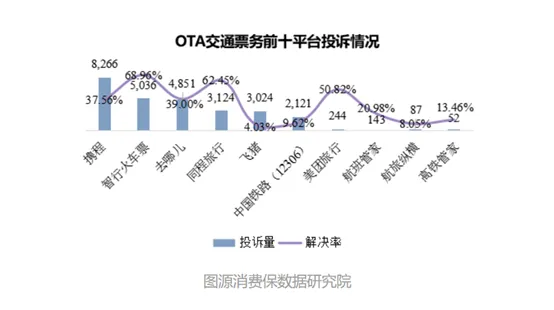

反差的是,中国电子商会旗下消费保平台数据显示,2024年,去哪儿的投诉量位居行业第一,占比达到全行业的21.26%。2025年以来,去哪儿的投诉量位居行业第三。

5月14日,中国消费者协会发布的《“五一”消费维权舆论报告》显示,在1日至6日的6天监测期内,共收集到“消费维权”相关信息20889961条,日均348万条。其中,“消费服务”问题最为突出,与之有关的负面信息共747154条,占吐槽类信息的46.87%,日均信息量12.5万条。

作为“消费服务”投诉中毁约涨价的典型案例,《“五一”消费维权舆论报告》提到了网友小丁的遭遇。两个多月前,她通过“去哪儿”平台预订了“五一”期间贵阳的一家便捷酒店,临近假期却被告知无法入住,而该酒店此时的价格已涨到500多元一晚,是原来价格的4倍。

中国消费者协会指出,假日消费热潮下,部分商家利用市场供需失衡牟取暴利。一些酒店民宿无视社会舆论呼吁和消费者权益,任意毁约涨价,已成顽疾。

作为平台方,去哪儿对于商家的监管也存在一定程度的缺失,导致假期高峰期间的投诉量激增。

在全国12315消费投诉信息公示平台,以“去哪儿”为关键词进行检索,住宿服务近一月的投诉量为20776,环比增长46.44%。这意味着,在今年五一假期间,去哪儿的核心业务——酒店业务的投诉量激增。投诉的主要问题中包含“食品安全”“其他售后服务”“不履行国家规定的三包义务”“不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况”等。

在采用低价策略导致用户体验下降、投诉频发的情况下,喊出“用AI改写行业”的豪言壮语,能否解决去哪儿给用户提供的服务问题?

特别是在有消费者遭遇民宿单方面毁约取消后,提交几十份材料、沟通64个电话且经过媒体介入后才同意进行赔偿的较为极端案例下,本就存在客服系统短板的去哪儿,在AI创业之前,有没有更加紧迫的问题需要解决?

缺失的平台治理

那么,当在去哪儿网平台遇到酒店民宿单方面毁约涨价之后,在既定行程已经受到影响的情况下,消费者应该如何维权?

另一则案例揭示了之后的流程。据大众网报道,4月27日,王女士通过去哪儿网花费850元预订了某民宿两晚住宿。5月2日晚9:15左右抵达时,因正常咨询停车费等问题,民宿单方面取消订单。此时,景区周边酒店价格已暴涨至千元以上,王女士立即拨打了去哪儿网客服热线。

平台介入后,客服推荐了“尚有空房”的酒店,并承诺补偿差价,但当王女士抵达这家酒店时,前台无人值守,电话无人接听。紧接着平台又推荐了另一家显示有空房的酒店,到达后已经满房。最终王女士通过其它平台预订了酒店才住下,但平台所承诺的差价补偿,却成了持久战。

5月3日晚7点30分左右,经历30多通电话后,客服承诺给予“固定赔付”。但次日离店后,客服以“承诺赔付的员工为新员工,不熟悉流程”等为由推翻“前议”。此后3天里,每次接线回复的客服均不同,需重复陈述事件经过;累计提交订单截图、付款凭证、酒店发票等材料几十张;收到多种解决承诺,最终均以“不符合标准”被拒。平台系统显示,5月6日晚11时左右的第61通电话记录后,工单状态仍为“处理中”。

经历了64通电话和媒体采访后,王女士的问题最终得以解决,但与平台最初的承诺仍有偏差。

在这一案例中,民宿单方面取消订单后,去哪儿网所推荐的替代房源仍存在信息真实性问题,反映出平台对商家资质及房源真实性的审核流于形式。

对商家降低准入门槛以及违约后的处罚不足,尚可以归结为平台能力问题,但当消费者拨打64通客服电话、提交数十次材料后,客服承诺却反复变更,进而将行程转变的风险转嫁给消费者,则反映出去哪儿网在节假日高峰时期缺乏标准化应急响应流程,这就是平台的态度与责任问题。此外,客服承诺的“固定赔付”因员工更替而被推翻,暴露出平台内部缺乏统一的赔付标准和权限管理机制。

在过往历史中,去哪儿网类似的问题被多次投诉。例如,2018年,有用户在去哪儿平台预定的酒店满房,却被迫自行承担损失。

去哪儿网客服响应延迟、推诿责任是用户投诉高频领域,且多次因隐瞒违约金条款、搭售服务等被法院判定构成消费者欺诈。

据金融界报道,消费者在去哪儿平台购买了两张车票,支付完后发现原本38.5元/张的火车票花了100多元,每张车票包含了出行无忧套餐,每份26元,包括安心退改、腾讯视频月卡、打车券和租车券。消费者退票后,仅能退回67元,附加的“出行无忧套餐”无法退款。

另一位网友投诉表示,自己在去哪儿网上购买了一张从贵阳到郑州的机票,实付金额827元,与实际含税票价683元不符。当自己要求开具行程单核实客票价格时,去哪儿网客服以“所购产品系套餐产品”为由拒绝开具,并声称在下单页面有“小框”提示产品为套餐。但经核实,去哪儿网APP购票下单页面各项价格下均为“旅行套餐(含旅行券)·仅发票”产品,且并未在显著位置明确所谓套餐产品的具体内容。

上述诸多问题,暴露的是去哪儿的商家审核机制实效、客户服务混乱、内部管理系统性缺陷等基础性漏洞,并非单纯的技术短板。

AI不是“智能挡箭牌”

去哪儿第一次尝试AI,是2017年推出的“AI客服小驼”,而这项功能也成为用户投诉的重灾区,主要集中在客服响应延迟、推诿责任上。这些问题从近年来的投诉案例可以看出至今未解,甚至出现过因“数据整合失误”导致误扣消费者款项的案例。

在去哪儿20周年演讲中,陈刚宣称要“全面融入AI”,并表示“去哪儿目前有一个非常稳健的基本面,加上这家公司的文化基因,可以说拿到了面向AI的门票。”

然而,从现实情况来看,如果AI创业缺乏底层数据治理和标准化流程支撑,只会成为用户与平台推责之间的“智能挡箭牌”。

去哪儿网多次因数据共享导致误扣款,甚至被指“利用格式条款排除消费者权利”。在《个人信息保护法》与《生成式AI服务管理暂行办法》的监管框架下,AI若依赖问题数据训练,可能触发更严厉处罚。

另一面,AI的确是如今最火热的创业赛道之一,但也是公认的投资烧钱最大的行业。2015年,百度通过股权置换将去哪儿与携程合并在一个体系后,去哪儿已经不再披露正式的运营数据。

但在疫情期间,去哪儿垫资10亿元应对退款危机,此后又持续面临着航司直销挤压、美团与小红书等竞争对手的业务渗透,其实际利润能否承载创业AI所需的投入?同时,技术内卷到底还是不是当今在线旅游行业的主要竞争策略?毕竟技术终究还是要为用户体验服务的。

平台人力介入都无法解决消费者与商家之间交易公平性的问题,那AI能解决吗?倘若连平台的订单履约保障和透明化服务都无法保证,再多的技术投入也只是隔靴搔痒,支撑不起去哪儿穿越AI周期的底气。

写在最后

去哪儿若继续忽视用户痛点的系统性修复,再华丽的科技概念也难以掩盖内里治理体系的溃烂。

当前,去哪儿需要的不是死磕AI,而是回归商业本质,特别是重建商家准入机制、确定标准化赔付流程、提升客户服务效率、强化平台责任。

否则,“AI创业”终将沦为自欺欺人的口号,它既不能帮助去哪儿在与携程“亦兄弟亦父子”的复杂关系中走出自己的道路,也没办法挽救去哪儿份额下降的窘境,更难以在当下的格局中塑造专属去哪儿的竞争力。(图源:去哪儿官微等)